As missões científicas exploram o nosso Sistema Solar e procuram novos mundos, e estão encontrando água em lugares surpreendentes.

© NASA (ilustração do Sistema Solar e além)

A água é apenas parte da nossa busca por planetas habitáveis e vida para além da Terra, mas a água une muitos mundos, aparentemente sem relação, de forma inesperada.

"As atividades científicas facultaram uma onda de descobertas surpreendentes relacionadas com a água nos últimos anos, que nos inspiram a continuar investigando as nossas origens e as possibilidades fascinantes para outros mundos, e vida, no Universo," afirma Ellen Stofan, cientista-chefe da agência espacial.

Os elementos químicos na água, hidrogênio e oxigênio, são os elementos mais abundantes no Universo. Os astrônomos vêm a assinatura da água em nuvens moleculares gigantes entre as estrelas, em discos de material que representam sistemas planetários recém-nascidos e nas atmosferas dos planetas gigantes que orbitam outras estrelas.

Existem vários mundos que se pensa possuírem água líquida por baixo da superfície, e muitos mais que têm água sob a forma de gelo ou vapor. A água pode ser encontrada em corpos primitivos como cometas e asteroides, e em planetas anões como Ceres. Pensa-se que as atmosferas e interiores dos quatro planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno, contenham quantidades enormes de material molhado, e as suas luas e anéis têm grandes quantidades de água gelada.

Talvez os mundos de água mais surpreendentes sejam as cinco luas geladas de Júpiter e Saturno que mostram fortes evidências de oceanos por baixo da superfície: Ganimedes, Europa e Calisto em Júpiter, e Encélado e Titã em Saturno.

Através do telescópio espacial Hubble recentemente foi possível coletar evidências poderosas de que Ganimedes tem um oceano subsuperficial de água salgada, provavelmente entre duas camadas de gelo.

Pensa-se que Europa e Encélado tenham um oceano de água líquida por baixo da superfície em contato com rochas ricas em minerais, e que tenham os três ingredientes necessários para a vida como a conhecemos: água líquida, elementos químicos essenciais para os processos biológicos e fontes de energia que podem ser usadas por seres vivos. A missão Cassini da NASA revelou que Encélado é um mundo ativo de geysers de gelo. Pesquisas recentes sugerem que pode ter atividade hidrotermal no fundo do seu oceano, um ambiente potencialmente adequado aos organismos vivos.

Outras missões da NASA também encontraram sinais de água em crateras permanentemente à sombra em Mercúrio e na Lua, que mantêm um registo de impactos gelados ao longo dos tempos, como uma espécie de lembranças criogênicas.

Apesar do nosso Sistema Solar parecer estar inundado em alguns lugares, outros parecem ter perdido grandes quantidades de água.

Em Marte, sondas da NASA descobriram evidências claras de que o Planeta Vermelho teve água à sua superfície durante longos períodos do seu passado distante. O rover Curiosity descobriu um leito antigo que existia no meio de condições favoráveis para a vida como a conhecemos.

Mais recentemente, cientistas da NASA que usavam telescópios terrestres foram capazes de estimar a quantidade de água que Marte perdeu ao longo do tempo. Concluíram que o planeta já teve água líquida suficiente para formar um oceano que ocupava quase metade do hemisfério norte de Marte, em algumas regiões atingindo profundidades superiores a 1,6 km. Mas para onde foi a água?

Claro, parte está nas calotes polares de Marte e por baixo da superfície. Também pensamos que grande parte da atmosfera primitiva de Marte foi arrancada pelo vento de partículas carregadas que provém do Sol, fazendo com que o planeta secasse. A missão MAVEN da NASA está seguindo esta pista a partir da órbita marciana.

A história de como Marte secou está intimamente ligada à forma como a atmosfera do Planeta Vermelho interage com o vento solar. Os dados das missões solares incluindo a STEREO, SDO (Solar Dynamics Observatory) e a planejada Solar Probe Plus são vitais para ajudar a compreender melhor o que aconteceu.

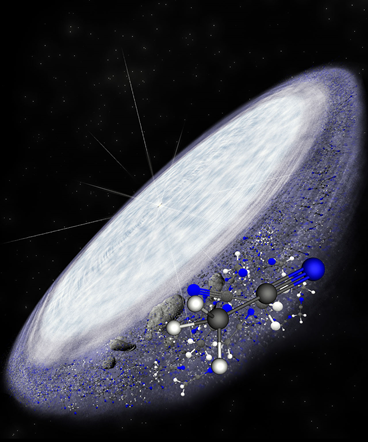

A compreensão da distribuição da água no nosso Sistema Solar diz-nos muito sobre como os planetas, luas, cometas e outros corpos formaram-se há 4,5 bilhões de anos atrás a partir do disco de gás e poeira que rodeava o nosso Sol. O espaço mais perto do Sol era mais quente e seco do que o espaço mais longe do Sol, que era frio o suficiente para a água condensar. A linha divisória, chamada "linha de neve", situava-se mais ou menos na órbita atual de Júpiter. Ainda hoje, essa é a distância aproximada do Sol a partir da qual o gelo na maioria dos cometas começa a derreter e estes se tornam"ativos. O seu jato brilhante liberta água gelada, vapor, poeira e outros produtos químicos, que se pensa formarem os alicerces da maioria dos mundos do Sistema Solar exterior.

Os cientistas pensam que, no início, o Sistema Solar era demasiado quente para a água condensar em líquido ou gelo nos planetas interiores, por isso teve que ser obtida possivelmente por cometas e asteroides. A missão Dawn da NASA está atualmente estudando Ceres, o maior corpo do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Os pesquisadores pensam que Ceres pode ter uma composição rica em água parecida com alguns dos corpos que trouxeram água aos três planetas rochosos e interiores, incluindo a Terra.

A água do planeta gigante Júpiter possui uma peça crítica do quebra-cabeça da formação do Sistema Solar. Júpiter foi provavelmente o primeiro planeta a ser formado e contém a maioria do material que não foi incorporado no Sol. As principais teorias sobre a sua formação dependem da quantidade de água que o planeta absorveu. Para ajudar a resolver este mistério, a missão Juno da NASA vai medir esta quantidade importante em meados de 2016.

Olhando mais longe, a observação da formação de outros sistemas planetários é como um vislumbre das imagens do Sistema Solar quando este era jovem, e a água desempenha um papel muito importante nessa história. Por exemplo, o telescópio espacial Spitzer da NASA observou sinais de uma chuva de cometas ricos em água num sistema jovem, semelhante ao bombardeamento que os planetas do nosso Sistema Solar sofreram durante a sua juventude.

Com o estudo dos exoplanetas será possível descobrir se existem outros mundos ricos em água como o nosso. Na verdade, o nosso conceito básico do que torna um planeta adequado à vida está intimamente ligado com a água: cada estrela tem uma zona habitável, o intervalo de distâncias em torno da qual as temperaturas não são nem demasiado quentes nem demasiado frias para a água existir no estado líquido. A missão Kepler da NASA foi desenhada com isto em mente. O Kepler procura planetas na zona habitável ao redor de muitos tipos de estrelas.

Tendo recentemente verificado o seu milésimo planeta, os dados do Kepler confirmam que os tamanhos mais comuns para planetas são apenas um pouco maiores do que a Terra. Os astrônomos pensam que muitos desses mundos podem estar cobertos inteiramente por oceanos profundos. O sucessor da missão principal do Kepler, a missão K2, continua observando as diminuições de brilho estelar a fim de descobrir novos mundos.

A futura missão da agência espacial, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), vai procurar exoplanetas do tamanho terrestre e super-Terras em torno de estrelas brilhantes da vizinhança solar. Alguns dos planetas que o TESS descobrir podem ter água e o próximo grande observatório espacial da NASA, o telescópio espacial James Webb, vai examinar em grande detalhe a atmosfera desses mundos especiais.

"É fácil esquecermo-nos que a história da água da Terra, desde os aguaceiros ligeiros até aos rios furiosos, está intimamente ligada à maior história do nosso Sistema Solar e além. Mas a nossa água veio de algum outro lugar, cada mundo no nosso Sistema Solar partilha da mesma fonte de água. Assim sendo, vale a pena considerar que o próximo copo de água que bebermos pode facilmente ter sido parte de um cometa ou de um asteroide, ou do oceano de uma lua, ou do há muito desaparecido mar à superfície de Marte. E note que o céu noturno está repleto de exoplanetas formados por processos semelhantes aos que formaram o nosso planeta natal, onde ondas delicadas alcançam as margens dos mares alienígenas", disse Preston Dyches.

Fonte: Jet Propulsion Laboratory