Medições de um elemento em rochas terrestres e lunares refutou as hipóteses principais para a origem da Lua.

© SwRI/Dana Berry (ilustração do impacto que criou a Lua da Terra)

Pequenas diferenças na segregação dos isótopos de potássio entre a Lua e a Terra estavam, até recentemente, escondidas abaixo dos limites de detecção de técnicas analíticas. Mas em 2015, o geoquímico Kun Wang da Universidade de Washington, e Stein Jacobsen, professor de geoquímica da Universidade de Harvard, desenvolveram uma técnica para analisar estes isótopos que consegue atingir precisões dez vezes superiores ao melhor método anterior.

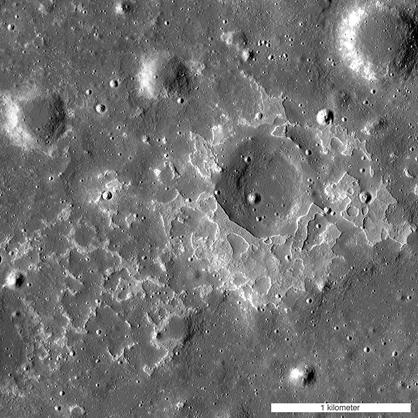

Wang e Jacobsen relatam agora diferenças isotópicas entre as rochas lunares e terrestres que fornecem a primeira evidência experimental que pode discriminar entre os dois modelos principais para a origem da Lua. Num modelo, um impacto de baixa energia deixa a proto-Terra e a Lua envoltas numa atmosfera de silicatos; no outro, um impacto muito mais violento vaporiza o bólido e a maior parte da proto-Terra, expandindo-se para formar um enorme disco superfluido a partir do qual a Lua, eventualmente, cristaliza.

"Os nossos resultados fornecem as primeiras evidências sólidas de que o impacto realmente (em grande parte) vaporizou a Terra," afirma Wang, professor assistente de Ciências da Terra e Planetárias.

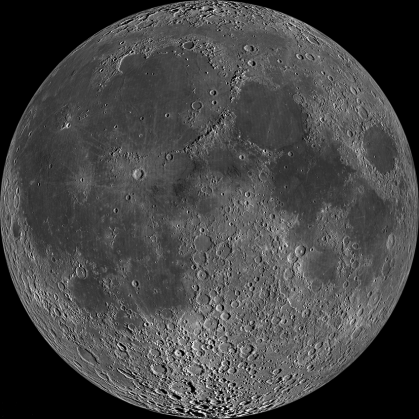

Em meados da década de 1970, dois grupos de astrofísicos propuseram, independentemente, que a Lua tinha sido formada pela colisão "raspante" entre um corpo do tamanho de Marte e a proto-Terra. A hipótese de impacto gigante, que explica muitas observações, como por exemplo o grande tamanho da Lua em relação à Terra e velocidade de rotação da Terra e da Lua, eventualmente tornou-se a principal hipótese para a origem da Lua.

No entanto, em 2001 um grupo de cientistas relatou que as composições isotópicas de uma variedade de elementos em rochas terrestres e lunares são quase idênticas. As análises de amostras trazidas de volta pelas missões Apollo na década de 1970 mostraram que a Lua tem as mesmas abundâncias dos três isótopos estáveis de oxigênio que a Terra.

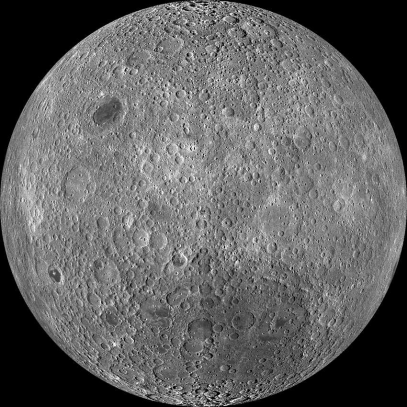

Isto era muito estranho. Simulações numéricas do impacto previam que a maioria do material (60 a 80%) que coalesceu para formar a Lua veio do objeto, ao invés da Terra. Mas corpos planetários que se formaram em diferentes partes do Sistema Solar têm geralmente composições isotópicas diferentes, tão diferentes que as assinaturas isotópicas servem como "impressões digitais" para planetas e meteoritos de um mesmo corpo.

A probabilidade de o corpo ter, por acaso, a mesma assinatura isotópica que a Terra, era muito pequena.

Assim, a hipótese de impacto gigante ficou com um grande problema. Explicava muitas características físicas do sistema Terra-Lua mas não a sua geoquímica. Os estudos de composição isotópica haviam criado uma "crise isotópica" para a hipótese.

No início, os cientistas pensavam que medidas mais precisas fossem resolver esta crise. Mas as medições mais precisas dos isótopos de oxigênio só confirmaram que as composições isotópicas não são distinguíveis. "Estas são as medições mais precisas que podemos fazer e, mesmo assim, são idênticas," comenta Wang.

"Então, as pessoas decidiram alterar a hipótese de impacto gigante," realça Wang. "O objetivo era encontrar uma maneira de fazer a Lua principalmente a partir da Terra, em vez de majoritariamente a partir do impactante. Existem muitos modelos, mas dois têm sido muito influentes."

No modelo original de impacto gigante, a colisão derreteu uma parte da Terra e a totalidade do corpo impactante, atirando para fora algum deste material derretido, como barro numa roda de oleiro.

Um modelo proposto em 2007 acrescenta uma atmosfera de vapor de silicato ao redor da Terra e o disco lunar (o disco de magma, resíduo do bólido). A ideia é que o vapor de silicato permite a troca entre a Terra, o vapor e o material no disco, antes da Lua se condensar a partir do disco derretido.

Estes modelos tentam explicar as semelhanças isotópicas pela adição desta atmosfera, mas ainda começam com um impacto de baixa energia como o modelo original.

Porém, a troca de material através de uma atmosfera é um processo muito lento. Nunca haveria tempo suficiente para o material se misturar bem antes de cair de volta para a Terra.

Por isso, outro modelo, proposto em 2015, assume que o impacto foi extremamente violento, tão violento que o objeto e o manto da Terra vaporizaram-se e misturaram-se para formar uma massa fundida densa/manto atmosférico sob a forma de vapor que se expandiu para preencher um espaço 500 vezes superior à Terra de hoje. À medida que esta atmosfera arrefecia, a Lua condensava-se.

A mistura completa desta atmosfera explica a composição isotópica idêntica da Terra e da Lua. O manto atmosférico era um "fluido supercrítico", sem fases líquidas e gasosas distintas. Os fluídos supercríticos podem passar através de sólidos como um gás e dissolver materiais como um líquido.

O estudo relata dados isotópicos de alta-precisão do potássio para uma amostra representativa de rochas lunares e terrestres. O potássio tem três isótopos estáveis, mas só dois deles, os isótopos 39K e 41K, são suficientemente abundantes para serem medidos com precisão neste estudo.

Wang e Jacobsen examinaram sete rochas lunares obtidas por missões lunares diferentes e compararam as suas taxas de isótopos de potássio com os de oito rochas terrestres representativas do manto da Terra. Descobriram que as rochas lunares eram enriquecidas com cerca de 0,4 partes por mil no isótopo mais pesado de potássio (41K).

O único processo a altas temperaturas que poderia separar os isótopos de potássio desta maneira, salienta Wang, é uma condensação incompleta do potássio a partir da fase de vapor durante a formação da Lua. Em comparação com o isótopo mais leve, o isótopo mais pesado cairia, preferencialmente, para fora do vapor e seria condensado.

Os cálculos mostram que se este processo tivesse acontecido num vácuo absoluto, levaria a um enriquecimento de isótopos pesados de potássio nas amostras lunares na ordem das 100 partes por mil, muito maior do que o valor encontrado por Wang e Jacobsen. Mas uma pressão mais alta suprimiria o fracionamento. Por esta razão, os pesquisadores preveem que a Lua condensou-se numa pressão superior a 10 bars, ou cerca de 10 vezes a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar.

A descoberta de que as rochas lunares são enriquecidas com o isótopo mais pesado de potássio não favorece o modelo de atmosfera de silicato, que prevê que as rochas lunares conteriam menos do isótopo pesado do que as rochas terrestres, o oposto do que os cientistas descobriram.

Em vez disso, suporta o modelo de atmosfera do manto que prevê que as rochas lunares incluiriam mais deste isótopo mais pesado do que as rochas terrestres.

Silenciosos durante bilhões de anos, os isótopos de potássio encontraram finalmente uma voz, e têm bastante para contar.

Um artigo sobre a pesquisa foi publicado na revita Nature.

Fonte: Washington University