Em 2006, durante sua 26ª Assembleia Geral, a União Astronômica Internacional (UAI) adotou uma definição formal para o termo “planeta”.

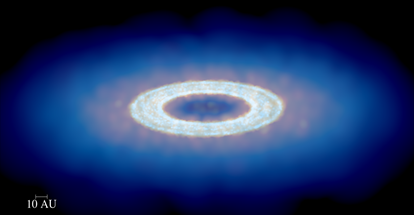

© Emily Lakdawalla (montagem de objetos no Sistemas Solar com menos de 10.000 km de diâmetro)

Esta decisão foi tomada na esperança de dissipar a ambiguidade sobre quais os corpos que deveriam ser designados “planetas”, uma questão que atormentava os astrônomos desde que foram descobertos objetos de maior porte além da órbita de Netuno comparáveis em tamanho e massa com Plutão.

Consequentemente, diferentemente do previsto pela UAI, a definição adotada acabou resultando em um certo grau de controvérsia na comunidade astronômica e foi alvo de debates entre o público em geral. Por esta razão, uma equipe de cientistas planetários, o qual inclui o famoso “defensor de Plutão” Alan Stern, se juntou para propor um novo significado para o termo “planeta”. Com base na sua definição geofísica, o termo “planeta” passaria a ser aplicado a mais de 100 corpos no Sistema Solar, incluindo a nossa própria Lua.

A controversa definição em vigor da UAI (5ª Resolução) estabelece que um “planeta” é definido com base nos seguintes critérios:

1 – Um “planeta” é um corpo celestial que:

-

orbita o Sol;

-

possui massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido, de modo que assume uma forma de equilíbrio hidrostático (quase redondo), e;

-

que tenha “limpado” sua vizinhança orbital.

2 – Um “planeta anão” é um corpo celeste que:

-

orbita o Sol;

-

possui massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido, de modo que assume uma forma de equilíbrio hidrostático (quase redondo);

-

que não tenha “limpado” a sua vizinhança orbital, e;

-

não é um satélite natural.

3 – Todos os demais objetos, exceto os satélites naturais, em órbita do Sol, serão referidos coletivamente como “Corpos Pequenos do Sistema Solar”.

Por causa destes critérios, Plutão deixou de ser considerado um “planeta” e foi reclassificado para a categoria 2, como um “planeta anão”, plutoide, plutino, Objeto Transnetuniano ou Objeto Cinturão de Kuiper. Além disso, corpos redondos como Ceres e alguns objetos transnetunianos recém-descobertos como Éris, Haumea, Makemake e similares, também foram designados “planetas anões”. Naturalmente, esta definição não foi bem aceita por alguns cientistas, entre eles um grupo de geólogos planetários.

Agora, uma equipe liderada por Kirby Runyon, estudante de doutorado do Departamento de Ciências Terrestres e Planetárias da Universidade Johns Hopkins, que inclui cientistas do SwRI (Southwest Research Institute) em Boulder, Colorado, EUA; do NOAO (National Optical Astronomy Observatory) em Tucson, Arizona, EUA; do Observatório Lowell em Flagstaff, Arizona, EUA; e do Departamento de Física e Astronomia da Universidade George Mason, propõe mudanças nos critérios da UAI.

O seu estudo, intitulado “A Geophysical Planet Definition“, foi recentemente publicado e aborda o que a equipe vê como “uma necessidade de uma nova definição que leve em conta as propriedades geofísicas de um planeta”. Em outras palavras, eles julgam que um “planeta” deve ser assim designado somente baseando-se em suas propriedades intrínsecas, em vez de tomar em consideração suas propriedades orbitais ou extrínsecas.

“Um planeta é um corpo de massa subestelar que jamais tenha sofrido a fusão nuclear e que cuja gravidade é suficiente para assumir uma forma esferoidal adequadamente descrita por uma elipsoide triaxial, independentemente dos seus parâmetros orbitais,” sugeriram Runyon e equipe.

Esta definição é uma tentativa de estabelecer algo que é útil para todos os envolvidos no estudo da ciência planetária, que sempre incluiu geólogos.

“A definição da UAI pode ser útil para os astrônomos planetários preocupados com as propriedades orbitais dos corpos do Sistema Solar e pode capturar a essência do que um ‘planeta’ é para eles. Mas, a definição não é útil para os geólogos planetários. Eu estudo paisagens e como as paisagens evoluem. Também me aborreceu que a UAI tomasse para si a decisão de algo que os geólogos também usam. Tendo em vista o modo como o nosso cérebro evoluiu, nós fazemos o Universo ter sentido através da classificação das coisas. A Natureza existe em um continuum, não em caixas discretas. No entanto nós, como seres humanos, precisamos de classificar coisas a fim de trazer ordem ao caos. Ter uma definição da palavra ‘planeta’, que expressa o que pensamos que um planeta deve ser é concordante com o nosso desejo de levar a ordem ao caos e de entender o Universo,” afirmou Runyon.

A nova definição proposta também é uma tentativa de solucionar muitos dos aspectos mais controversos e restritivos da definição adotada pela UAI. Por exemplo, a nova definição levantada por Runyon e sua equipe aborda a questão de orbitar ou não o Sol, o que se aplica aos objetos encontrados em torno de outras estrelas (os exoplanetas). As regras da UAI não tratam deste aspecto. Além disso, de acordo com a definição, estão inclusos os planetas “fugitivos” ou “flutuantes”, aqueles que foram expulsos dos seus sistemas estelares. Estes corpos livres, sem estrela hospedeira, não seriam conforme a definição da UAI tecnicamente classificados de “planetas”.

Para complicar ainda mais, há a questão problemática estabelecida pela regra: a “limpeza da vizinhança orbital”. Como tem sido enfatizado por muitos que rejeitam a definição da UAI, planetas como a Terra não satisfazem a qualificação, uma vez que pequenos novos corpos estão sendo constantemente injetados em órbitas que atravessam o nosso planeta, como por exemplo: os NEOs (Near-Earth Objects). Além disso, a nova definição proposta procura resolver esta regra, considerada indiscutivelmente um dos aspetos mais lamentáveis da resolução de 2006 da UAI.

“A maior motivação, para mim, é: cada vez que falo sobre isto ao público em geral, as pessoas comentam logo que ‘Plutão já não é um planeta’. O interesse das pessoas em um corpo parece ligado com a presença ou ausência do rótulo ‘planeta’. Eu quero deixar bem claro na mente do público o que realmente é um planeta. A definição da UAI não se ajusta à minha intuição e acho que também não se ajusta à intuição das outras pessoas,” declarou Runyon.

O estudo foi preparado para a 49ª Conferência de Ciência Planetária e Lunar. Esta conferência anual, que acontecerá nos dias 20 a 24 de março de 2017 em Houston, Texas, envolverá especialistas de todos os cantos do mundo que se reúnem para partilhar as mais recentes descobertas da ciência planetária. Agora, na 49ª Conferência, Ruynon e colegas esperam apresentar os últimos resultados como parte do Evento de Educação e Envolvimento Público.

Ruynon espera que, através da apresentação de um pôster de tamanho gigante, como um ferramental educacional, eles poderão mostrar como esta nova definição irá facilitar o estudo dos corpos do Sistema Solar de uma maneira mais inclusiva e intuitiva.

“Escolhemos publicá-lo nesta secção da conferência dedicada à educação. Especificamente, quero influenciar os professores escolares sobre a definição que podem ensinar aos alunos. Esta não é a primeira vez que alguém propõe uma definição que não a proposta pela UAI. Mas poucos falam sobre educação. Falam entre os pares e pouco progresso acontece. Quero divulgar o estudo em uma secção que alcance os professores,” destacou Runyon.

Naturalmente, há aqueles que podem levantar dúvidas sobre como esta definição poderia levar a considerarmos planetas em demasia. Se a propriedade intrínseca do equilíbrio hidrostático é o único qualificador real, então corpos grandes como Ganimedes, Titã, Europa e até a Lua também seriam considerados “planetas”. Dado que esta definição resultaria em um Sistema Solar com cerca de 110 “planetas”, temos que nos perguntar se talvez seja demasiado inclusivo. No entanto, Runyon não está preocupado com estes números. Desde a publicação do artigo, Runyon tem sido indagado se pretende apresentar esta proposta à UAI para sanção oficial. Runyon disse: Não!

“Isto porque partimos do princípio que a UAI é que detém o poder para dizer qual é a definição. Nós, no campo da ciência planetária, não precisamos da definição da UAI. A definição de palavras baseia-se, em parte, na forma como são utilizadas. Se a definição geofísica é a definição que as pessoas usam e que os professores ensinam, então esta irá tornar-se, de fato, a definição usual, apesar dos votos da UAI em Praga,” respondeu Runyon.

Independentemente da opinião das pessoas sobre a definição de “planeta” pela UAI (ou a proposta por Runyon e colegas), é claro que o debate está longe do fim. Antes de 2006, não havia definição exata do termo planeta. Além disso, constantemente são descobertos novos corpos astronômicos que desafiam as nossas noções do que constitui um planeta. No final, é o processo de descoberta que conduz os esquemas de classificação e não o contrário.

Na minha opinião a proposta corrige o problema da órbita, porém não deveria considerar os satélites naturais, ou seja, a Lua não seria admitida como planeta, e reduziria o número na classificação de novos planetas.

Fonte: Universe Today